【初心者向け】はじめての人でも安心「フリーランス保護新法」で知っておきたいこと

2024年11月1日から、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」――通称、フリーランス保護新法が施行されます。

文字通り、フリーランスを保護するために生まれたこの法律。「自分もフリーランスだけど、どんなふうに守ってもらえるの?」「これまでと何が変わるの?」そんな疑問を抱いている方に向けて、フリーランス目線で知っておくべき内容をやさしく解説します!

【 目次 】

1. フリーランス保護新法って何?

2. フリーランス保護新法が生まれた背景

2-1. 下請法では多くのフリーランスが守られない!

2-1. フリーランスの働く環境を整備し、日本経済の発展を狙う

3. フリーランス保護新法が適用されるのは誰?

4. 契約や業務を行う際に気にすべきことは?

4-1. 取引の条件を明示してもらう

4-2. 報酬の支払期日を定めてもらう

4-3. 禁止事項を遵守してもらう

4-4. 育児や介護などの状況に配慮してもらう

4-5. ハラスメントを防止してもらう

4-6. 途中解約をする場合は事前予告をしてもらう

5. トラブルに備える!フリーランス保護新法Q&A

6. まとめ

フリーランス保護新法って何?

Q. フリーランス保護新法は、簡単に言うとどんな法律ですか?

Q. フリーランス保護新法は、簡単に言うとどんな法律ですか?

A. フリーランスの皆さんが、安心して働けるようにするための法律です。

A. フリーランスの皆さんが、安心して働けるようにするための法律です。

フリーランスには、企業のように自分たちを守ってくれる労働基準法のような法律や規則、組織のバックアップがありません。

そこで、フリーランスと発注事業者との間に発生する取引を適正化し、就業環境を整備できるようにしたのが、フリーランス保護新法です。基本的に、発注事業者からフリーランスへの「業務委託」全般が適用対象となります。

フリーランス保護新法が生まれた背景って?

下請法では多くのフリーランスが守られない!

Q. 下請法などもありますよね。どうして新しく法律を作ったんですか?

Q. 下請法などもありますよね。どうして新しく法律を作ったんですか?

A. 下請法では守れないフリーランスを手厚く保護するためです。

A. 下請法では守れないフリーランスを手厚く保護するためです。

これまでも「下請法」というフリーランス保護新法に似た法律によって、企業から仕事をもらう下請け業者は守られていました。

しかし、下請法は基本的に資本金規模の組み合わせによって適用範囲が定められています。例えば「資本金1000万円以上5000万円以下の事業者が、資本金1000万円以下の事業者に発注する場合」などは適用されますが、「資本金1000万円以下の事業者が個人事業主であるフリーランスに業務委託をした場合」は適用されません。

多くのフリーランスは法的な後ろ盾のない、圧倒的に弱い立場だったのです。

フリーランスの働く環境を整備し、日本経済の発展を狙う

Q. 確かに、仕事ではクライアントのほうが「強い立場」というイメージです。

Q. 確かに、仕事ではクライアントのほうが「強い立場」というイメージです。

A. こうした格差は交渉力に影響します。フリーランスは取引において、一方的に不利益な立場になりやすかったのです。実際に数多くのトラブルが発生しており、問題視されていました。

A. こうした格差は交渉力に影響します。フリーランスは取引において、一方的に不利益な立場になりやすかったのです。実際に数多くのトラブルが発生しており、問題視されていました。

| トラブルの一例: ・不当に安い金額で仕事をさせられた ・報酬の不払いや遅延が起きた ・正当な理由なく一方的に発注を取り消しされた ・打ち合わせ時にセクハラを受けた |

このように、フリーランスという働き方が弱い立場で搾取される印象のままでは、日本経済の発展が損なわれるかもしれない……。そう考えた国にとっても、フリーランス保護新法の施行は急務でした。

また、フリーランス保護新法の法律案の会議では、「従業員を雇わない創業形態であるフリーランスの取引適正化法制の整備は、実はスタートアップの起業加速にも資するものであると考えている」という発言もありました。

新法整備が、日本の経済力アップにつながると期待されているのです。

フリーランス保護新法が適用されるのは誰?

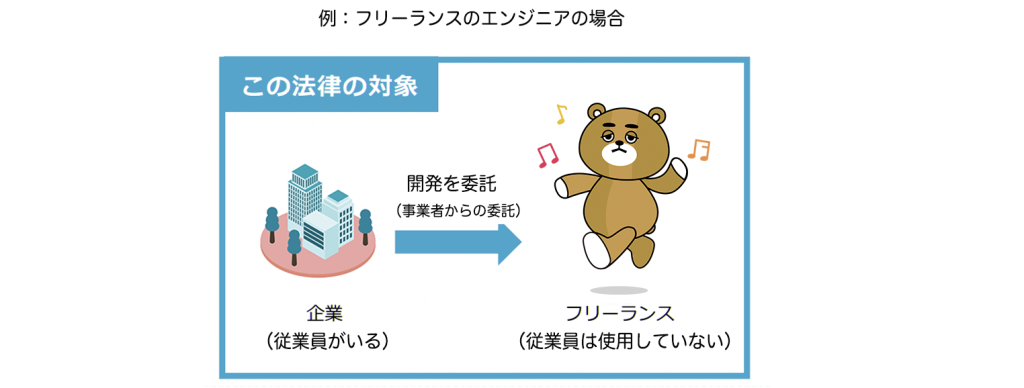

Q. 「フリーランス」といっても幅広いですよね。具体的にどんな人を守ってくれるのでしょうか?

Q. 「フリーランス」といっても幅広いですよね。具体的にどんな人を守ってくれるのでしょうか?

A. 従業員を雇っていないのであれば、個人事業主でも法人の一人社長でも、保護対象のフリーランスです。

A. 従業員を雇っていないのであれば、個人事業主でも法人の一人社長でも、保護対象のフリーランスです。

ただし、今は事業者と取引をしているBtoBのフリーランスだけが対象です。消費者相手に取引をしているBtoCのフリーランスは、保護対象外となります。

Q. 従業員を雇ったら適用対象外になってしまうんですか?

Q. 従業員を雇ったら適用対象外になってしまうんですか?

A. はい。誰かを雇用すると適用されなくなるので、注意しましょう。

A. はい。誰かを雇用すると適用されなくなるので、注意しましょう。

ただし、「従業員」とは短時間・短期で一時的に雇用される者は含まれず、雇用保険の対象者の範囲を参考に、週労働20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる労働者のことを指します。なお、同居の親族を含みません。

契約や業務を行う際に気にすべきことは?

フリーランス保護新法の内容で、フリーランスが契約時や業務を行う際に気に掛けるべき内容についてもご紹介します。

取引の条件を明示してもらう

発注事業者は、報酬や支払期日などの契約内容を書面やメール、SNSなどの電子データで提示する必要があります。具体的には以下の内容です。

| ・業務内容 ・報酬額 ・支払期日 ・発注事業者とフリーランスの名称 ・業務委託をした日 ・給付を受領または役務提供を受ける日 ・給付を受領または役務提供を受ける場所 ・検査完了日(検査を行う場合) ・報酬の支払い方法に関する必要事項(現金払い以外の場合) |

発注条件がもれなく記載されているかどうか、契約時に確認しましょう。

Q. 見落としや紛失がないように、発注書はできれば書面でほしいです。

Q. 見落としや紛失がないように、発注書はできれば書面でほしいです。

A. 書面がほしい場合は、請求してOKです。

A. 書面がほしい場合は、請求してOKです。

報酬の支払期日を定めてもらう

報酬の支払期日に関しては、業務が完了した日や成果物を納品した日などから起算して、60日(2ヶ月)以内のできるだけ早いタイミングで設定する必要があります。検収が終わっているかどうかは関係ありません。

また、再委託された業務の場合は、元請けの支払期日から30日(1ヶ月)以内と定められています。

Q. もしも発注事業者が支払期日を決めてくれなかったら、どうしたらいいですか?

Q. もしも発注事業者が支払期日を決めてくれなかったら、どうしたらいいですか?

A. その場合、業務が完了した日や成果物を納品した日などから起算して、60日(2ヶ月)後が自動的に報酬支払期日となります。

A. その場合、業務が完了した日や成果物を納品した日などから起算して、60日(2ヶ月)後が自動的に報酬支払期日となります。

禁止事項を遵守してもらう

1ヶ月以上かかる業務委託の場合、以下の7つの行為が禁止されます。

| ・給付(成果物)の受領拒否 ・報酬の減額 ・返品 ・買いたたき ・フリーランス側に物品を購入させる、業務に関係する物を利用させる ・経済的な利益を提供させる ・特別な理由なく給付内容を変更・やり直しさせる |

上記に基づくと、例えば「仕様になかった内容を追加費用無しに変更させられた」「相場よりもかなり安い額で引き受けさせられた」といったことがあれば、法律違反になります。

Q. 禁止事項に当てはまる内容を要求されたら、どうしたらいいのでしょうか?

Q. 禁止事項に当てはまる内容を要求されたら、どうしたらいいのでしょうか?

A. 正当な理由なく禁止事項に違反していると思われる場合は、公正取引委員会か中小企業庁長官または厚生労働省に対してその旨を申し出て、適切な対応をしてもらいましょう。

A. 正当な理由なく禁止事項に違反していると思われる場合は、公正取引委員会か中小企業庁長官または厚生労働省に対してその旨を申し出て、適切な対応をしてもらいましょう。

その際、「言った言わない」が発生しないよう、業務のやり取りや契約内容、提出した成果物などをしっかり記録・保存しておくのが大事です。

育児や介護などの状況に配慮してもらう

6ヶ月以上の業務委託の場合、発注事業者はフリーランスが業務を行えるように妊娠出産や育児、介護の状況に応じた配慮をする義務があります。6ヶ月未満の業務委託の場合も、努力義務が課せられます。

Q. 例えば育児をしながら働く場合、どんな配慮をしてもらえるのでしょうか?

Q. 例えば育児をしながら働く場合、どんな配慮をしてもらえるのでしょうか?

A. 例えば子供が急病で作業ができなくなる場合は納期を伸ばしてもらうといったことが、配慮の範疇となります。

A. 例えば子供が急病で作業ができなくなる場合は納期を伸ばしてもらうといったことが、配慮の範疇となります。

まずは、自分の状況と希望条件を申し出てみましょう。必要な配慮が難しい場合は、その理由を説明してもらえます。

ハラスメントを防止してもらう

発注事業者はセクハラ・マタハラ・パワハラといったあらゆるハラスメントを防止するため、対策を講じる必要があります。

ハラスメントへの対策について方針が公開されているか、相談窓口が設置されているかなどを事前に確認しておくと安心です。

Q. もしハラスメントがあっても、相談をしたら仕事がなくなってしまいそうで心配です。

Q. もしハラスメントがあっても、相談をしたら仕事がなくなってしまいそうで心配です。

A. ハラスメントに関する相談をしたことで契約解除をしたり、フリーランスの立場を損なうような扱いをしたりするのは違法です。何かあれば、堂々と申し出ましょう。

A. ハラスメントに関する相談をしたことで契約解除をしたり、フリーランスの立場を損なうような扱いをしたりするのは違法です。何かあれば、堂々と申し出ましょう。

途中解約をする場合は事前予告をしてもらう

業務委託の契約途中で解約が発生する場合、発注事業者は災害などのやむを得ない事情がない限り、30日前までにフリーランスに対して予告をしなければなりません。「急に仕事を打ち切られる」ということはなくなります。

Q. 途中解約された場合、理由を知りたいのですが聞いても大丈夫でしょうか?

Q. 途中解約された場合、理由を知りたいのですが聞いても大丈夫でしょうか?

A. はい。発注事業者はフリーランスから求められた場合、途中解約の理由を原則として開示する必要があります。

A. はい。発注事業者はフリーランスから求められた場合、途中解約の理由を原則として開示する必要があります。

トラブルに備える!フリーランス保護新法Q&A

他にも想定されるフリーランス保護新法に関係するトラブルも見てみましょう。

![]() 【質問者】 仕事の募集内容と実際の報酬が違ったのですが、違法ですか?

【質問者】 仕事の募集内容と実際の報酬が違ったのですが、違法ですか?

A. はい、フリーランス保護新法に違反します。発注事業者は広告などでフリーランスの募集を行う際、虚偽の表示や誤解を与えるような内容は掲載できないことになっています。

A. はい、フリーランス保護新法に違反します。発注事業者は広告などでフリーランスの募集を行う際、虚偽の表示や誤解を与えるような内容は掲載できないことになっています。

![]() 【質問者】 フリーランスです。別のフリーランスに業務委託をする場合、フリーランス保護新法は適用されますか?

【質問者】 フリーランスです。別のフリーランスに業務委託をする場合、フリーランス保護新法は適用されますか?

A. はい、自分が発注事業者側として法律を守らなければなりません。ただし、従業員を使用していない場合の義務項目は「取引条件の明示」のみです。

A. はい、自分が発注事業者側として法律を守らなければなりません。ただし、従業員を使用していない場合の義務項目は「取引条件の明示」のみです。

![]() 【質問者】 実際にトラブルが発生しても、クライアントとの関係性を考えて言い出しにくい気がします。

【質問者】 実際にトラブルが発生しても、クライアントとの関係性を考えて言い出しにくい気がします。

A. フリーランス保護新法に違反すると罰金などの罰則がありますから、言いづらくてもきちんと申し出ましょう。所管省庁の窓口に申告してもいいですし、フリーランス・トラブル110番 に相談してみるのもおすすめです。

A. フリーランス保護新法に違反すると罰金などの罰則がありますから、言いづらくてもきちんと申し出ましょう。所管省庁の窓口に申告してもいいですし、フリーランス・トラブル110番 に相談してみるのもおすすめです。

まとめ

フリーランス保護新法は、従来の下請法だけでは守りきれなかった幅広いフリーランスを守るための法律です。これまで立場の格差が原因で発生していた報酬の不払いやハラスメントなどのトラブルを避け、フリーランスがより働きやすい環境がますます整備されていくでしょう。

フリーランスとして発注事業者側が守るべき法律の内容を頭に入れておき、双方がスムーズに仕事を受発注できるようにしましょう。

転職ノウハウ その他の記事

もっと読む 〉-

リモートワークのセキュリティ事故は他人事じゃない!知るべき鉄壁の防御術を紹介

リモートワークのセキュリティ対策、万全ですか?時間や場所に縛られない働き方が広がり、自由なワークスタイルを多くの人が選択しています。リモートワークは地方での新しい仕事の創出にも繋がり、可能性に満ちた働き方といえるでしょう […]

-

転職市場激変!?LLMスキルで実現する理想のリモートワーク!LLMエンジニアとして知っておきたい基礎知識

LLM(大規模言語モデル)スキルを活かしたリモートワーク転職が、今、エンジニアのキャリアを大きく変えようとしているのをご存知でしょうか。 「LLMエンジニアとして、最先端の技術に触れながら、もっと自由で柔軟な働き方を実現 […]

-

リモートワークで活躍するシステムエンジニア(SE)とは?必要スキルなどを徹底解説

近年、働き方改革やDX(デジタルトランスフォーメーション)の加速により、リモートワークは急速に普及しました。特にシステムエンジニア(SE)は、パソコンとネットワーク環境があれば業務を遂行できるため、在宅勤務と相性の良い職 […]

-

リモートワークのフロントエンドエンジニアになるには?必須スキルから転職成功のコツまで解説

フロントエンドエンジニアとしてリモートワークで働くということは、もはや特別なものではなくなりました。この記事では、リモートワークで働くために必要なスキル、転職市場のリアルな動向、そして成功するための具体的な方法まで、網羅 […]